こんにちは。フリースタイル市川のノスタルジー鈴木です。

今日は久しぶりに純然たるコラム※1を書きます。

一昨日の2025年3月16日に、千葉県知事選挙の投開票があり、現職の熊谷俊人氏が最多得票で当選しました。熊谷県政が2期目を迎えるというわけです。

本稿のタイトルに県政という語を含むため、熊谷県政を斬る!といった内容を想像した方もいるかもしれませが、そうではなく、国、都道府県、市区町村の各レヴェルで行われる選挙に注目し、有権者のうち投票した人の占める割合、すなわち「投票率」に差があるのか、ないのか、あるとしたら、どの選挙では投票率が高く、どの選挙では低いのか、また、投票率は上昇傾向にあるのか、はたまた下降気味なのか、そんなことを扱うのが、このコラムです。

なお、当サイトは、千葉県市川市でまちづくりを行うフリースタイル市川が営んでいるため、以降では、県(政)=千葉県(の政治。議会と県知事)、市(政)=市川市(の政治。議会と市長)として話を展開します。

投票率が高い順に「国政」>「市政」>「県政」

市川市民(総人口は50万人弱、有権者は41万人超)の、最近の選挙での投票率は、下図の通りです。

注意:補欠選挙以外。比例代表制は省略。

出所:市川市公式ウェブサイト「各種選挙結果」 https://www.city.ichikawa.lg.jp/ele01/1541000004.html (2025年3月17日閲覧)をもとに作成。

この図は、左側の2本の棒グラフが市川市制、中央の2本のグラフが千葉県政、右側の2本のグラフが国政に関する選挙での投票率です。繰り返しますが、市川市における投票率です。これらは全てコロナ後の世界で行われた選挙ですね。

見出しに書いたように、右の2本のグラフ、国政選挙の投票率が、市政や県政のそれと比べて高いですね。5割強です。有権者の半分を少し超える人数が投票した(有権者の半分を少し下回る人数が投票しなかった)というわけです。

次いで、右の2本、42議席ある市川市議会議員を選ぶ選挙と、市川市のリーダーを選ぶ選挙の投票率が高いです。が、高いというのが憚られる数字です※2。

より低い投票率なのが、中央の2本、千葉県議会議員選挙、そして、先日の千葉県知事選挙です。千葉県知事選挙に至っては3割を切りました。別の言い方をすれば、市川市では有権者の7割以上が千葉県知事選挙で投票しませんでした、となります。

実数でいえば、40万人強の有権者のうち、投票者が12万人弱、非投票者は28万人強(正確には、有権者数 402,838人、投票者数 119,221人、非投票者 283,617人)です。一昨日の千葉県知事選挙の非投票者数は投票者数の約2.4倍!非投票者が多数、投票者は少数。

グラフに話を戻します(話をグラフに戻します(話を戻しますグラフに(グラフに戻します話を)))。

市政にも県政にも市川市民の関心はあまり向いておらず、相対的には国政への関心が高いということが見て取れます。あるいは、こうも言えるかもしれません。政治全般に関心が低く、強いて言えば国政だけがかろうじて半数程度の人が投票行為を行おうとする程度の関心を集めてはいる、と※3。

上がらない投票率~市川市における投票率の時系列変化(1998~2025)

続いて、今確認した6選挙の投票率がどのように推移してきたかをみてみます。

注意:補欠選挙以外。比例代表制は省略。

出所:市川市公式ウェブサイト「各種選挙結果」 https://www.city.ichikawa.lg.jp/ele01/1541000004.html (2025年3月17日閲覧)をもとに作成。

まず、投票率が高いところに注目してみます。2005年、2009年(20年前、16年前)の衆議院議員通常選挙の投票率は6割超です。非投票率(100%-投票率を、ここではそのように呼んでみます)が4割弱だったのですね。

それが、直近の同選挙、2024年の投票率は5割強ということなので、当時から10パーセントポイントも下がっています。

衆議院議員選挙の投票率が下降傾向にある一方、かつては衆院を大きく下回っていた参議院議員選挙のそれは、5割前後を推移しており、今では衆院と参院の率が近接しています。

市政と県政の選挙における投票率は、そのほとんどが、2割~4割の幅に収まっています(プロ野球の1軍の打者の打率のほとんどが2割から4割の幅に収まっていることを想起させます)。そんな中でも上り調子な選挙(というのもおかしな言い回しですが)はあります。例えば、市川市長選挙における投票率。2013年を底に、上昇を続けています。

21.71%

↓ +9.05ppt

30.76%

↓ +3.21ppt

33.97%

↓ +4.78ppt

38.75%

というふうに。

※pptはパーセントポイント※4。

でも、ちょっと待ってください。

田中甲現市長が初当選した2022年でさえ、投票率は4割弱。つまり、非投票率が6割強。有権者の6割強は投票しなかったのです。底だった2013年がひどすぎた、文字通り「ドン底」でしたね(有権者が約37万人で、投票者が約8万人、非投票者が29万人)※5。

グラフを見てお気付きでしょうか。市川市議会議員選挙と千葉県議会議員選挙の投票率の折れ線の形状が似ているということに。面白いですよね。他市でも同様の現象が観察されるのでしょうか。政治※6に詳しい人がいたら教えてください。

グラフを見てお気付きでしょうか(Part2)。市川市では千葉県知事選挙の投票率が他の選挙よりも低いということに。これは面白くもなんともないですね。

低い低いと言っていますが、21世紀に入ってから7回行われた千葉県知事選挙の市川市における投票率を、パーセント(%、百分率)ではなく、歩合で表してみると、こんなふうになります。

【表】21世紀の千葉県知事選挙 市川市における投票率(歩合表示)

.jpg)

網掛けは0.3以上(30%以上。3割以上)。

出所:市川市公式ウェブサイト「各種選挙結果」 https://www.city.ichikawa.lg.jp/ele01/1541000004.html (2025年3月17日閲覧)をもとに作成。

プロ野球選手の打率のように見えませんか?4年に1回だけ規定打席数に達している選手の成績のようにもみえます。2001年から2025年まで活躍を続けることは普通はできませんので、そう解釈するのは無理がありますけどね。

打率としてみるならば、低くないものもありますね。2005年と2009年は立派な成績ですね。首位打者間違いなしです!

でも、これは残念ながら打率ではなく、投票率なのです。

投票しなかった有権者の割合、非投票率を百分率で表してみると、こんな感じです。

【表】21世紀の千葉県知事選挙 市川市における非投票率(百分率表示)

.jpg)

網掛けは70%以上。投票しなかった有権者の割合が極めて高い(投票した有権者の割合が驚くほど低い)ことを表す。

出所:市川市公式ウェブサイト「各種選挙結果」 https://www.city.ichikawa.lg.jp/ele01/1541000004.html (2025年3月17日閲覧)をもとに作成。

・・・今、この記事を書きながら、あれ?市川市の投票率って、こんなに高かったっけ?と思ってしまいました。

すみません、こんなに高くはありませんよね。この半分くらいです(ちなみに7回中、4回は非投票率の半分の方が、実際の投票率より高いという有様です)。

国政選挙の投票率の推移 in 市川市

上のグラフを選挙種別ごとにわけて掲載しておきましょう。きっと誰かにとって有益な資料になることでしょう。そうなったらうれしいですね。

まずは、相対的には投票率が高い国政選挙から。左図は参議院議員通常選挙(千葉県選出)、右図は衆議院議員通常選挙(小選挙区選出)の投票率の推移です。

県政選挙の投票率の推移 in 市川市

続いて、千葉県の選挙です。左図は千葉県議会議員一般選挙、右図は千葉県知事選挙の投票率の推移ですが、いずれも過去7回の選挙で、投票率は50%はおろか、40%にさえ届いていません。

市政選挙の投票率の推移 in 市川市

こちらは、左図が市川市議会議員一般選挙、右図が市川市長選挙の投票率の推移です。まずは、めざせ4割打者!ならぬ、めざせ投票率4割!ですね。大きなことは言えません。

そういえば、田中甲市長は、市川市を健康寿命日本一にすると言っていますよね(ちなみに、健康寿命日本一とは言っても、何らかの指標で日本の自治体No.1を目指しているわけではない、と、市の公式サイトに記載されていました。と、なると、日本一という言葉を使う意味はどこにあるのでしょうか?)。

健康寿命延伸には大いなる意味がありますので、それはぜひ市川市で推進していただきたいのですが、これに加えて、投票率上昇も目指したいですね。

投票率日本一、あるいは投票率首都圏一、または、投票率千葉県一を目指すと宣言してもよいかもしれませんよね。市川市。

男性の投票率は特に低い(これって常識?)

男性の投票率は女性の投票率を下回ります。

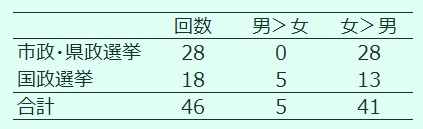

市川市では、1998年から2025年3月までに46回の選挙が行われました。うち、14回が市政選挙、14回が県政選挙、18回が国政選挙でした。46回の選挙の市川市における投票率を男女別に確認して、どちらが高いかを調べた結果を集計したものが、下表です。

【表】市川市における投票率の男女比較(異性より高い選挙回数、1998~2025)

出所:市川市公式ウェブサイト「各種選挙結果」 https://www.city.ichikawa.lg.jp/ele01/1541000004.html (2025年3月17日閲覧)をもとに作成。

市政・県政選挙は計28回ありましたが、そのすべてで女性の方が男性よりも投票率が高かったです。この事実を把握している人はあまりいないかもしれません。いや、それとも、これって常識?コモンセンス?世間一般に広く知られている事実?政治に詳しい人、政治※6に詳しい人、教えてください。宮原ジェフリーさんに聞いてみましょうかね。

市川市では、国政選挙では、たまに男性の方が女性より投票率が高いことがあります。でも、たまにです。

男女の投票率の推移グラフも作りましたが、これ以上の本稿にグラフ類を載せたくないので、市川市議会議員選挙と市長選挙の投票率のグラフだけ紹介しましょう。

男性の投票率は特に低いです。つまり、男性の非投票率は特に高いというわけです。

「政治に関心があるかどうか」じゃなくて「暮らしに関心があるかどうか」

しばしば、政治に関心がないから選挙に(投票に)行かないという言説を耳目にします。記事や放送で。直接そのように話す知人に会ったことはないのですが。

しかし、「政治に関心があるかどうか」よりも、「暮らし(がどうなるか)に関心があるかどうか」が、選挙に行くかどうかに影響する要素であるはずです。本来は。

「政治に関心があるから、政治ニュースを見る」

これと同じように、

「暮らしに関心があるから、立候補者の政策を確認した上で、選挙に行く」

という行動が、残念ながら一般的ではないのでしょう。有権者のうち投票する人たちというのは少数派ですからね。

「投票したい候補者がいない、だから選挙には行かない」と言う人もいるようですが、もし、現職が立候補しているのであれば、その人に続けてほしいかどうかを考えることぐらいはできるでしょう。Yesなら、現職に、Noならば、それ以外の人に投票すればよいのです。消去法で、この人には当選してほしくない人を消していって、残った人に票を入れるという消極的投票でも構いません(というか、無党派層の人たちは多くの場合そうしているのではないでしょうか)。

長々と綴ってしまいました。

久しぶりのコラムは、乱れた心で乱れた筆致、乱れた文体となってしまったので、次回は、長谷部誠氏のように心を整え、筆先も整えて、決して派手さはないものの、流麗な文章を書きたいと思います。

それでは、またお目にかかりましょう。

フリースタイル市川のノスタルジー鈴木でした。

* * * * *

〈注釈〉

※1:2023年度(2024年3月末まで)は数多くのコラムを書いていた私=ノスタルジー鈴木ですが、2024年4月以降は、当サイトの運用方針が変わったことに伴い、コラムをほとんど書いてませんでした。2024年4月から昨日(2025年3月17日)までに著した純然たるコラムは、2024年12月20日に公開した、

この1本だけでした。つまり、本稿は今年度2本目の純然たるコラムです。純然とはしていないコラム的な文章は書いていましたが(主に「市川の情報シェア」というカテゴリーの文章ですね)。

※2:ランディ・バース選手が記録した3割8分9厘(38.9%)より低い投票率です。もちろん、「こんな比較」には「まったく意味がない」ことはわかっていますが、「意味のある」ことだけを綴ることに「意味がある」とも思えないのです。

※3:しばしば市川市民の選挙率の低さの理由に、多くの社会人が東京都内で働いていて、家のある市川市で過ごす時間が少ないことが挙げられます。

しかし、むしろ、普段、地域のことに目が向かない、向ける余裕がない、そういう人こそ、そんな不在がちな自分に代わって、自身の代理人として、市議会や県議会で議席に座り、質問台に立って質問をする議員を選ぶ投票行動を行うべきなのではないか、そんなことを思いもします。では首長はどうか、というと、それもまた同じです。

住まいのある足元、地元、地域の暮らしの質をかなり左右する、市川市、千葉県の議会議員や首長を選ぶ選挙。皆が参加する権利を持つ「まつり」です。その「まつり」に参加しない人は、基本的には「現在の政治に満足している」「現状維持でよい」という「意思表明をしている」とも受け取れます。

しかし、それは本当なのでしょうか?一昨日の千葉県知事選挙で当選した現職の熊谷俊人氏の市川市における得票数は 96,805でした(有権者数に占める割合は24.03%)。

これに非投票者数283,617を加算すると、

96,805+283,617=380.422

となり、市川市の有権者数402,838の94.44%になります。

こんな計算に何の意味もないかもしれませんが、確認してみたかったのです。他に誰も確認しないでしょうしね。

※4:パーセントとパーセントを比較して、その差を算出した場合の単位は、パーセントではなく、パーセントポイントといいます。略してポイントということもあります。しばしば、「5%から8%に3%アップ」といった表現がされますが、誤りです。

5%だったものが8%になった場合――

- 5%から8%に、3パーセント増加した/高くなった → 間違い

- 5%から8%に、3パーセントポイント増加した/高くなった → 正しい

- 5%から8%に、3ポイント増加した/高くなった → 正しい

- 5%から8%に、60パーセント増加した/高くなった → 正しい

- 5%から8%に、6割増加した → 正しい

- 5%から8%になり、1.60倍になった → 正しい

4から6までについて、「ん?なんで?」と思う向きもあるかもしれません。でも、もし、

- 5kgから8kgに、3パーセント増加した

- 5kgから8kgに、60パーセント増加した

- 5kgから8kgに、0割3分増加した

- 5kgから8kgに、6割増加した

- 5kgから8kgになり、1.03倍になった

- 5kgから8kgになり、1.60倍になった

- 5kgから8kgになり、103%になった

- 5kgから8kgになり、160%になった

という文があったら、いずれも、1が間違いで、2が正しいことはわかると思います。単位が何であれ(%でもgでもcmでもmmでもリットルでも人でも円でも。何であれと書きましたが、㎡などは別ですね。素直にI’mSorry)、話は概ね同じで、パーセントで表された数字の変化率をパーセントで表しているからこんがらがってしまうのでしょうね。

2014年の4月1日に、消費税率が5%から8%に引き上げられました。この時、消費税率が3%アップした!と言って大騒ぎする人がいましたが、消費税率は60%アップしているのであって、同じ価格の商品に付随する消費税額も3%ではなく60%アップしたのです。本体価格100円の商品に発生する消費税は5円から8円に3円アップしましたが、5円を基準にすると、3円という増加分は、60%に相当します(5円に、5円の60%にあたる3円を足して、8円になる)。もし、5%の消費税率が3%アップしたら、増分は0.15%で、アップ後の消費税率は8%ではなく5.15%にしかなりません。本体価格666円までの商品の場合、税率5%の場合と5.15%で、税込み価格の差は1円未満です。667円になって初めて税込み価格の差が1.0005円になります(税込み700.35円と701.35円)。

本題を逸脱しながら長々と記しましたが、%(パーセント)の差を%と表記したり言うことは誤りであると明言、ないし、明文化しておきたかったので、渡りに船と言わんばかりに綴ってみた次第です。

※5:ちなみに、3回前の市長選、前回から9ポイントアップして30.76%と、辛うじて3割に達した投票率でしたが、覚えていますか?新人5名の立候補者の誰ひとりとして当選に必要な「有効投票数の4分の1」の法定得票数には未達で、再選挙となったことを。

※6:「素直にI’mSorry」などで知られる、ザ・チェッカーズのメンバーだった、鶴久政治氏のことではなく、politicsの方の政治です。

ところで、筆者(ノスタルジー鈴木)の同級生の建築家が、まだ建築を学ぶ学生だった頃、渋谷の洋服店で氏を見かけ、「あ、ツルクマサハルだ」と思って見ていたら、他にも氏の存在に気付いた人がいて、その人が氏に声をかけ、「あの~、ツルキューさんですよね」と言ったのだそうです。その時、氏がどのような反応をしたのか、少し興味がありますね。「はい、そうです」なのか、「いえ、違います」なのか、「いえ、違います。ツルキューではなく、ツルクといいます」と訂正を加えたのか。もっとも「ツルキューではなく、タカキュー」とはもちろん言わなかったはずです(∵氏はタカキューではないから)。

ちなみに、タカキューという会社は、創業者である創業者の高久泰憲氏の名字に由来しています。

「もろきゅう」は、きゅうりにもろみ味噌をつけて食べるものですね。「きゅうもろ」ではなく。

「オバQ」は「オバケのQ太郎」の愛称ですが、元・大洋ホエールズの主力打者、田代富雄氏の愛称でもあります(もちろん漫画・アニメのオバQが先行しています)。

* * * * *

執筆者:ノスタルジー鈴木(特定非営利活動法人フリースタイル市川)

執筆日:2025年3月18日~19日

公開日:2025年3月19日

-160x99.jpg)