こんにちは、フリスタでフードバンク担当しているJumpsです。

先日、アメリカを旅行中に、カリフォルニア州サンタローザにある Redwood Empire Food Bank を訪れ、ボランティアとして活動に参加してきました。とても刺激的で、たくさんの気づきを得ることができました。その体験をシェアしたく、記事をかいてみます。

旅先のサンタローザで、ふと「ローカルのフードバンクを見学できないかな?」と思いたってGoogle Mapを調べてみると、あるじゃーないですか、ちょうど滞在先から車で10分のところに。

どれどれ、お手並み拝見、と軽い気持ちで調べてみると、、、とんでもない規模のフドバンさんでございました。

以下Webサイトより引用。

Redwood Empire Food Bank(REFB)について

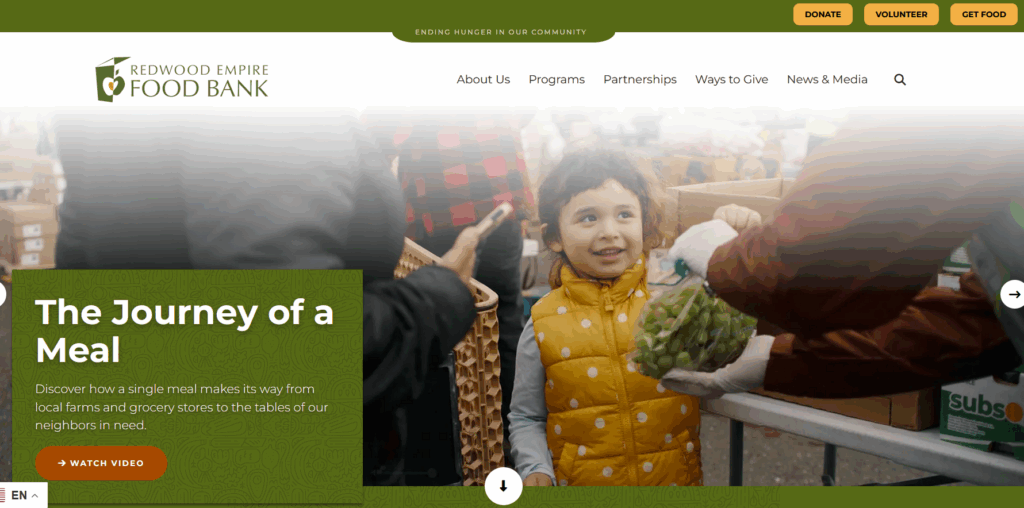

REFB は 1987 年設立、北カリフォルニア最大級のフードバンクです。年間 4,000万ポンド(約1.8万トン)以上 の食品を扱い、 142,000人以上を支援し、2024 年は 2,580万食相当の食品を提供。地域に 300を超える配布拠点と 150の提携団体をもち、11,000人のボランティアと 82名のスタッフで運営。10,000件を超える個人・企業・財団の寄付、110の農場・食品メーカーとの連携により支えられています。「フードバンク版スーパーマーケット」も運営しており、地域の食のセーフティネットとして重要な役割を担っています。

我々いちかわフードバンクの2024年の年間流通量は約10.71トンなので、まあ、1,800分の1ですよね。

比較にならないとはこのことでしょう。

(参考:1800倍のよっちゃんイカを作ってみた)

誰でもかんたんに参加しやすい、予約システムの充実

フードロスや貧困に関する社会課題についての深い考察記事など、発信のクオリティが高い

Webサイトもたいへん見やすく、まず驚いたのはボランティア参加システムの充実です。

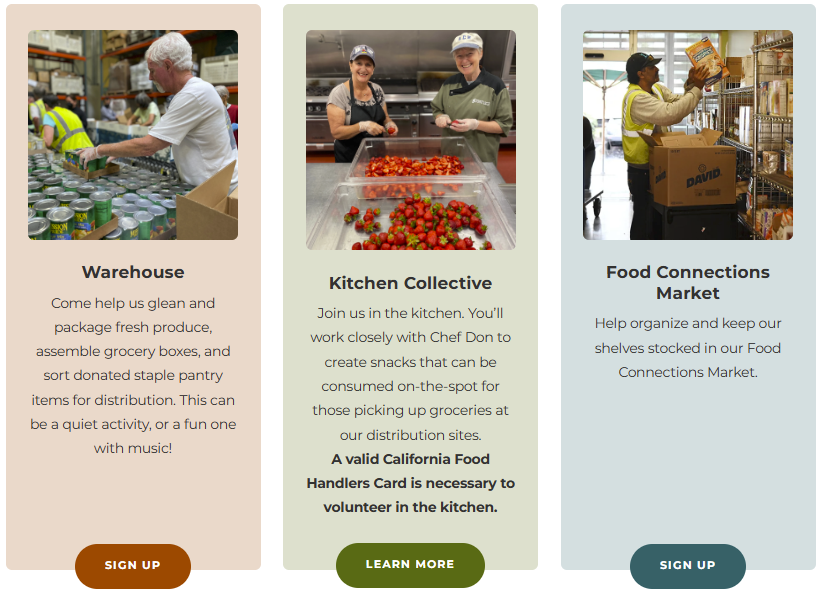

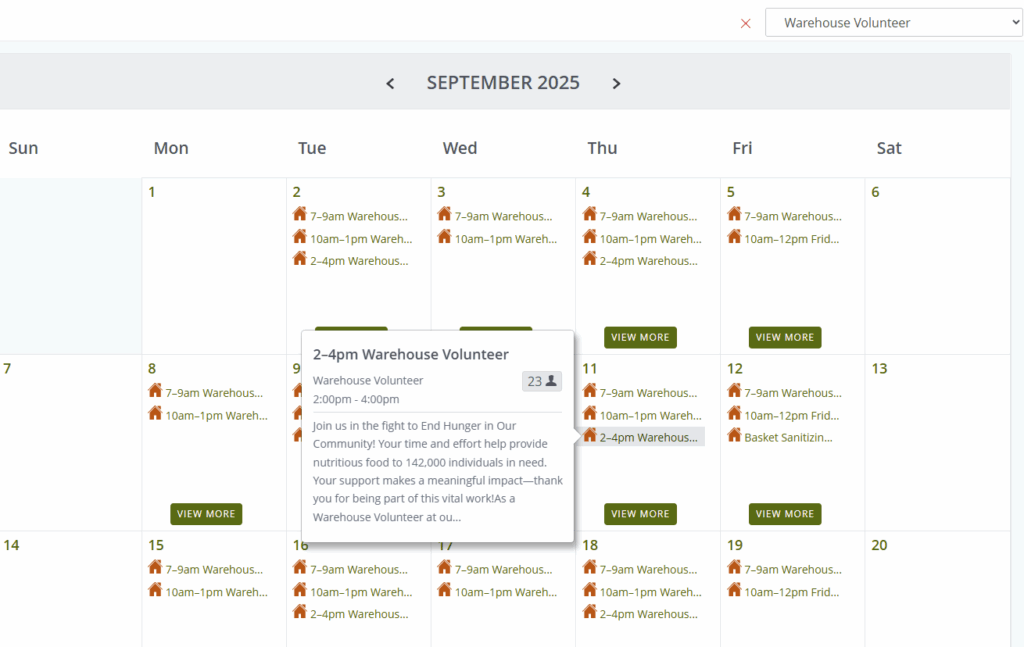

様々な種類のボランティア参加枠があり(フードパントリー、倉庫内パッキング、スーパーの棚出し、調理、ドライブイベント、農作業、緊急支援、事務、etc…)それぞれにカレンダービューで細かくシフトが組まれています。

各業務を切り出して、それぞれに必要な情報が網羅されている。

エントリー後はQRコードが送られてきて、集合場所、駐車場の案内、持ち物、心構えのハンドブックなどもしっかり用意されていた。

事前にオンラインで予約を済ませ、当日現地に到着すると、受付でQRコードをスキャンしてチェックイン。まるで映画館や空港のようなスムーズな流れで作業に入っていくことができました。

ボランティア参加者は学生からシニア世代まで幅広く、いわゆる地区社協のようなリタイアした世代の方たちのグループもあれば、「夏休みで午後ヒマでやることないから来ました」って大学生もいたりして、

フードバンクのボランティアがカジュアルな日常に根付いている様子がわかり、感銘を受けました。

本場のフードバンクへいざ潜入

フードバンクに到着すると、コストコみたいなデカい建物、広々とした駐車場に、見たことないほど胴長なトラック(何トン?8トン?)が停まってる。WeNeed 横山さんたちに見せるため、写真をパシャ。

入口には空港のチェックインカウンターのようなモニターが完備されており、笑顔全開の受付のお姉さんが優しくエントリーをガイドしてくれました。端末へQRコードをスキャンして、エントリー完了。シニアの人たちも、こなれた感じ。アメリカはデジタル化進んでるなー。

フードドライブボックスは、うちと同じ筒形だったのは、ちょっと嬉しかった。

あちこちにデジタルサイネージがあってFBの歴史や活動を紹介していたり、ネットワークモニターが倉庫の様子をリアルタイムで映してたり、広々とした厨房、おしゃれなカフェスペースがあったり。

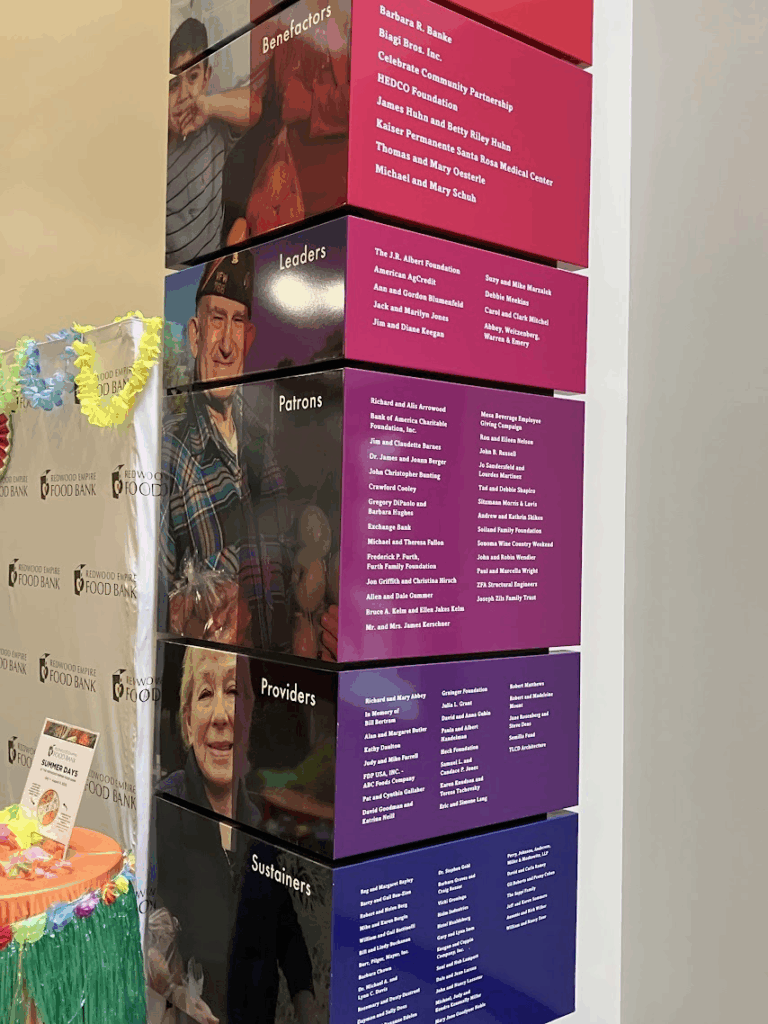

歴代の出資者やパートナー企業のプレゼンテーションも掲示されていて、リスペクトもしっかりと伝わってきます。

財源がしっかりしていれば、こんなすごい事ができるのかーと、夢が膨らみました。

現地には常駐の職員さんたちがいて、僕のようにはじめて来たような人にもわかるよう、ボランティアスタッフに対して、丁寧に今日の作業の案内をしてくれる。

これを1日 2, 3シフト分こなしてるのは、すごいなあ。

倉庫内はもうコストコの倉庫そのもので、棚にたくさんの食品が積まれ、フォークリフトが忙しそうに走りまわり、監視室でシステム管理している人たちがいました。

今日の作業は、各パントリー会場や支援機関へ送る食品をパッキング。

20人くらいのメンバーで各自役割分担して、必要な数量の食材を箱にいれて、ベルトコンベヤー式に回していき、箱に封をしてパレットに積んでいくという単純作業です。

が、軽快なポップ・チューンに合わせてスムーズに進んでいくので、みんな軽い汗をかきながら、楽しく忙しく作業して、あっという間に時間が過ぎました。

となりで作業したシニアグループの気さくなおじちゃん(カリフォルニアはみんなフレンドリー)Jimmyさんは50年前に横須賀基地に勤めてたこと、温泉旅館ですべって転んで俗衣がはだけ100人の日本人の前で裸体をさらしてしまったことなど、日本の思い出をたくさん語ってくれたり、学生のRobertくんは日本のアニメやゲームカルチャーに憑かれてて、いつか日本に行くのが夢と語ってくれた。

休憩時間には、シニアグループのおじさんがチケットを配りはじめて、有志で持ってきた景品で、くじ引き大会がはじまりました。僕は残念ながら当たらなかったけど、フランスブルゴーニュ産ワインとか、いいもの当てて喜んでたり、この活動に参加することを心から楽しんでる様子。

作業が終わったらそのまま解散、、ではなく、

「今日みなさんがパッキングした360箱が、〇〇地域の1260世帯に配布されます、みんな、グッジョブ!」

と、ちゃんと食品の行先や用途も案内してくれているのも、ボランティアに対するリスペクトを感じた。

背景に貼ってある巨大なバナーに近よってよくみてみると、これまでメンバー登録したボランティア1人1人の名前が刻印されてました。

作業を終えて、受付のお姉さんに、日本のフードバンクスタッフのお土産になりそうなグッズ売ってませんかと聞くと「グッズはオンラインでしか売ってないんだけど、ちょっと待ってて」とバックヤードに行って、Tシャツとバッジを持ってきてくれました。「ありがとう、いくら?」「何いってんの、あげるわよ!^^」さすが、クールです。

(やさしさを塗り拡げよう)ってメッセージ、アメリカらしくてカッコいい

日本とアメリカの違いと共通点

翌日、妻のKeiyanとフードパントリーのボランティアにエントリー。

Keiyanはこの4年間子ども食堂を運営しており、20代のとき、サンフランシスコのけっこう治安の悪いストリートのボロアパートに住んでいた経験もあり、より困窮支援に対する関心が強い人ですが、今回アメリカではじめて僕もその現場を目の当たりにし、その理由がわかった気がした。

市川市や日本では、比較的、中流家庭が多いので、見た目には生活に困っているかどうかは判断しにくいけれど、アメリカのパントリーで接する利用者さんたちには、一見して困窮している事がわかる方もいます。

コミュニケーションをとる事も難しい人や、しばらくシャワーを浴びれていないだろう人たちもいました。

僕たちが今回フードパントリーに行った場所は、日本でいうところの県営住宅のような場所。

朝8:30に集合すると、すでに予約の20~30人くらいの方が、大きな買い物カートをそれぞれ持って列に並んでました。

ほどなくフードバンクのトラックが来て、予約の件数に応じた食品がいっぱいに積まれたパレットをフォークリフトで降ろしていき、ボランティアリーダーの指示に従って机を並べて各ポジションにつき、食品を陳列しました。日本でいつもやってるのと同じ感じ。

予約した人には、世帯数に応じて色分けされたステッカーをカートに貼ってもらい、世帯数に応じた各食品を渡していくというシステム。

これは日本で僕たちがフードパントリーで発明?したやり方とまったく同じで、世界共通のベストプラクティスなんだな、と感慨深く、日本の仲間たちに知らせたいと思った!

日本と大きく違うのは、食品の量でした。

パンやパスタ、缶詰、小麦粉、飲料、お菓子などのほか、生鮮野菜も山ほどあり、ピーマン、にんじん、きゃべつ、セロリ、玉ねぎ、それから桃やぶどうなどのフルーツまで盛りだくさん。

しかもピーマンは1人暮らし世帯に渡す量が12個、2人が24個、3~6人が36個、それ以上が48個、、、さすがにそんなにもらっても仕方ないので、任意の数をもらっていくという感じ。

これだけ食品が余ってるんだよなとすこし複雑な気持ちになるけど、とにかく多くの人の生活の支えになっている事は事実で、収入がなくても1~2週間くらいは食事に困らないだろうと思われる。

ボランティアで参加している人たちは国際色多彩で、ノリのいい中国人のおじさん、スペイン語だけ話せるエルサルバドルのおばちゃん、元々この住宅地に住んでいたという黒人のお姉さん、小さな子供も一緒に手伝いにきてる南米のファミリー。話を聞いていると、どうやら皆さんも元々ここに住んで、パントリーを利用していたようで、手伝う側にも回り、良い循環【コミュニティ】が自然とできていた。

カリフォルニアはデフォルトがごたまぜであり、だからこそ違いを受け入れ、相手との距離を縮める態度、コミュニケーションを大切にしているのだという事を、訪れるたびに感じる。

ボランティアのお姉さんが、利用者のおばあちゃんにハグをしながら話をしている姿をみて、日本がこれから新しい社会を作っていくうえで、お手本にしないといけない部分が大いにあると思った。

REFBは、パントリー利用者に対して条件をいっさい求めず、だれでも参加できることを強調しているけど、日本と同じように、アメリカにもスティグマ(支援を受けることを恥と感じる心理)はあって、この住宅地に住んでいる人たちも、全員がもらいにきている訳ではないのだそう。

パントリーが終わったら、なるべくロスなくしたいので、参加したボランティアで山分けして持って帰らせてもらった。箱に一杯の、1週間分くらいの食材や、日本へのお土産になって、助かる。こんなに沢山食品が余ってるのに、それよりも沢山の困っている人たちがいて、その間を埋めるものは何なのだろう。おそらく、お金と食べ物以外にも必要な何かがある。難しいようで本当は簡単な何か。

日本へのお土産のお菓子も!

みんな楽しくエネルギッシュ

Punch Out Hunger!

体験を通して感じたこと

アメリカではフードドライブボックスはスーパーの入口に置いてあり(自社調べ)行く度にのぞいてみると、中身もいつも沢山入っている。

寄付の精神が当たり前に民間に浸透してるというか、地域の日常の風景に、フードバンクが溶け込んでることが羨ましい。

日本ではまだまだフードドライブの知名度は低く、レジの奥の隅っこに置かれてるけど、あと2,3年のうちにはアメリカと同じように、子ども食堂よりもっと注目されるようになるんじゃないかと思う。

アメリカには「子ども食堂」というものはなくて、あくまでフードバンクが提供するプログラムの一形態としてKid’s Cafe(キッズ・カフェ)という名の週末や夏休みの給食支援があったり、パントリーの延長としてコミュニティフリッジや、Food Connections Market(無料のスーパーマーケット)などがある。

日本でももっとフードバンクへの投資が集まるようになると良いと思う。余ってる食品がこんなに沢山あって、それを必要な人に届けたいと人がたくさんいるのだから。

今回の体験を通じて、「フードバンクは食を支えるだけでなく、人と人をつなぐ場である」ことを改めて実感できた。食品を寄付する人、倉庫で汗を流す人、配布現場で声をかけ合う人、そして食品を受け取る人。その全員が関わることで、一つの大きな循環【コミュニティ】が生まれているのを目の当たりにした。

そして何より、スケールは違えど、遠く離れた国で、まったく同じ想いでフードバンク活動をやっている人たちに触れ合うことができて、僕たちが正しい道を進んでると確信できたことを、仲間たちに伝えたい。

フリスタ、フードバンクチーム、いちいちパントリーチーム、WeNeedさん、そらさん、社協さん、子ども食堂ネットワークの皆さん、BFさん、いちかわフードバンクに関わるすべての皆さんへ、これからもがんばりましょー!